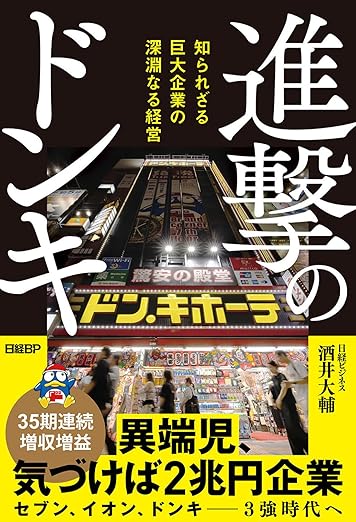

進撃のドンキ 知られざる巨大企業の深淵なる経営

ドン・キホーテ(以下、ドンキ)は、日本国内のみならず、海外にも進出し、独自の存在感を放つ小売企業です。

その成功の背景には、従来の小売業とは異なるユニークな経営手法があります。

本書『進撃のドンキ 知られざる巨大企業の深淵なる経営』は、ドンキがどのようにして小売業界において独自のポジションを確立し、拡大し続けているのかを解き明かした一冊です。

本書では、一般的な経営理論とは一線を画す同社の戦略が詳しく紹介されており、ビジネスの参考になるポイントが数多く含まれています。

ドンキの最大の武器は「カオス」

ドンキの店内に足を踏み入れると、商品がぎっしりと並び、まるで迷路のような空間が広がっています。

しかし、この雑然とした陳列には、緻密な戦略が隠されているのです。

- 「圧縮陳列」と呼ばれる手法で、商品を高く積み上げ、通路の幅を狭くすることで、買い物客の「お宝探し」感覚を刺激。

- 来店した人が衝動買いしやすいように、あえて店舗ごとに陳列方法を変更。

迷路のような店内を歩いているうちに、気づけばカゴの中がいっぱいになっていた、という経験がある方も多いのではないでしょうか。

この「楽しい買い物体験」を演出する仕掛けこそが、ドンキの強みなのです。

「顧客データに頼らない」驚きの経営

一般的な小売業では、データ分析を駆使して商品を配置したり、仕入れを決めたりします。

しかし、ドンキでは「現場の判断を最優先」する経営スタイルを貫いています。

各店舗の店長やバイヤーに大きな裁量権を持たせ、売れる商品を直感で仕入れられるようにしているとのこと。

何よりデータよりも「お客様の顔色を見ろ」という文化が浸透しているのも大きな特徴です。

それにより一つのマニュアルに縛られないため、店舗ごとに全く違う商品ラインナップが実現可能となっています。

この柔軟な経営方針が、ドンキならではの「何があるかわからない楽しさ」につながっているのです。

ドンキ流の「価格戦略」

「とにかく安い」イメージのあるドンキですが、その価格設定は決して一律ではありません。

実は、商品によっては相場より高めに設定することもあるのです。

「値ごろ感」を大切にすることで、お客様が「これ、安い!」と感じるように仕掛け、目玉商品を圧倒的に安くする一方で、周辺の商品で利益を確保しています。

また商品の陳列を変えることで、お客様の心理に働きかける販売戦略を実践しています。

ただ安いだけではなく、心理的な仕掛けによってお得感を演出しているのがドンキの価格戦略なのです。

なぜドンキは若者に人気なのか?

今やドンキは、単なるディスカウントストアではなく、若者文化の中心に位置する存在となっています。

その理由は、次の3つのポイントにあります。

- 「なんでも売っている」ワクワク感

- 夜中でも営業していて、思い立ったらすぐ買いに行ける。

- 普段見かけないような商品や、おもしろグッズが充実している。

- 「SNS映え」する要素

- 人気の韓国コスメや海外のお菓子など、トレンドに敏感な品揃え。

- お店そのものがネタになり、TikTokやInstagramでも話題になっている。

- 「ドン・キホーテブランド」の確立

- 単なる安売り店ではなく、「行くこと自体が楽しい」エンタメ性を持つ店に進化している。

ドンキは、「安いから行く」のではなく、「行くことが楽しいから行く」店へと変貌しているのです。

ドンキの未来はどうなる?

ドンキを運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)は、日本国内だけでなく海外展開にも力を入れています。

特にシンガポールやタイなどのアジア市場では、日本のドンキの「楽しい買い物体験」がそのまま受け入れられ、人気が高まっているそうです。

またアメリカ市場では、日本食やアニメ関連グッズが特に注目を集めています。

このように、インバウンド需要にも強く、訪日外国人がドンキで爆買いする光景が定番化しています。

今後、世界中のドンキがどのように進化していくのか、注目したいところです。

なぜドンキは成功し続けるのか?

『進撃のドンキ』を読んでわかったのは、ドンキは単なるディスカウントストアではなく、「買い物そのものをエンターテイメントにする」独自の経営スタイルを確立しているということです。

- 「カオス」に見える店内は、実は緻密な戦略の結晶。

- データよりも現場を信じる、他にはない経営スタイル。

- 価格戦略や商品構成で、若者文化を取り込む仕掛けがある。

「ただのディスカウントストア」と思っていた方ほど、本書を読むとドンキの凄さが実感できるはずです。

気になる方は、ぜひ読んでみてください。