いきなり!ステーキ 常識を突き破る、不滅の経営

「ステーキは、座ってゆっくり食べるもの」――そんな常識を、真正面から打ち破ったブランドが「いきなり!ステーキ」です。オープン当初、銀座の立ち食いステーキ店に長蛇の列ができる光景は、テレビやネットニュースでも取り上げられ、大きな話題を呼びました。

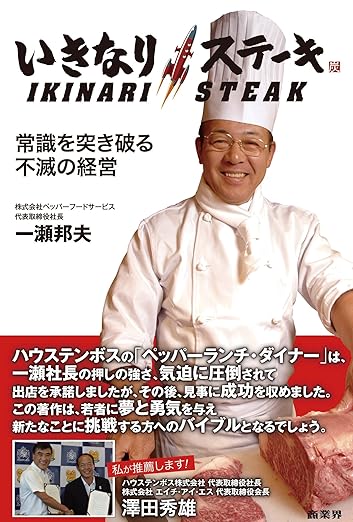

その仕掛け人こそが、一瀬邦夫氏。外食チェーン「ペッパーフードサービス」の創業者であり、長年にわたり飲食業界を第一線で走り続けてきた人物です。

先日、本ブログの運営者である嶋村吉洋氏主催のワクセルが開催している「第4回ワクセル会議」に、ゲストとして講演をされています。

本書『いきなり!ステーキ 常識を突き破る、不滅の経営』には、一瀬氏がなぜこのビジネスモデルに挑戦し、どのように成長・苦境・再挑戦を経験してきたのか、そして「経営とは何か」「人を育てるとは何か」が丁寧に語られています。

いきなり! ステーキ誕生の背景 ──「常識破り」から生まれた成功

飲食業界に一石を投じた「いきなり! ステーキ」。

このブランドは、一瀬邦夫氏の「常識にとらわれない発想」から誕生しました。

従来の飲食ビジネスでは、座って注文し、接客を受けるのが当たり前。

しかし、彼はそこに真っ向から挑戦。「高級ステーキを立ち食いで、グラム単位で注文する」という斬新なスタイルを打ち出したのです。

背景には「外食産業の低迷」と「高単価商品の需要」という相反する潮流がありました。

いきなり! ステーキは、それらを掛け合わせることで“高品質かつ手軽”というポジションを獲得。2013年の銀座一号店オープン以降、話題性と話題性を武器に急成長を遂げます。

この成功の裏には、一瀬氏の「現場を見て、現場で決める」という経営哲学があります。

市場調査よりも「肌感覚」を大切にする姿勢が、多くのビジネスマンにも通じる“突破力”のヒントとなるでしょう。

ペッパーランチからの挑戦 ──失敗と成功を繰り返しながら育てた経営哲学

一瀬邦夫氏は、いきなり! ステーキ以前から「ペッパーランチ」というブランドで外食ビジネスに取り組んでいました。

ペッパーランチもまた、鉄板で肉を自ら焼くという「セルフクッキング型ファストフード」という革新的な業態で注目を集めました。

しかし、成功の裏には失敗もあります。

とくに2007年に発生したペッパーランチ事件(店舗スタッフによる事件)は、企業経営に大きなダメージを与えました。社会的信用を失いかけたその時期、一瀬氏は真摯に謝罪し、社員の教育と信頼回復に全力を注ぎました。

本書でも、こうした「失敗の公開」や「失敗からの再起」の大切さが語られています。

飲食業界に限らず、企業が信頼を取り戻すには「逃げない姿勢」と「地道な努力」が必要であることを、著者の経験から学ぶことができます。

また、一瀬氏は「店舗は人がつくる」とし、現場スタッフの成長に強くこだわります。

「従業員を笑顔にできない経営者が、お客様を笑顔にできるはずがない」という理念のもと、現場に足を運び、声を聞き続ける姿勢は、組織論としても示唆に富んでいます。

「食」を通して人を幸せに ──未来の外食と“本物”の経営とは

『いきなり!ステーキ』の後半では、一瀬氏の「経営哲学」と「未来展望」が語られます。

たとえば「お客様の喜びが第一」という理念は、ビジネスとして利益を出すことと両立させるべきだと説いています。

ただ安さを追いかけるのではなく、質とサービス、スピード、満足感をトータルで提供する。これが、一瀬氏の考える“本物の外食”です。

また、彼は「笑いのある会社」を理想に掲げています。

従業員の成長を促し、笑顔で働ける環境づくりが、結果として売上やブランドの強化に繋がるという考え方です。

これは、従業員エンゲージメントを重視する現代的な経営論とも一致しています。

印象的なのは、「現場こそがすべてを知っている」という信念です。

マーケティングデータも重要ですが、店舗で起きている事実、顧客の反応、スタッフの声を何よりも優先する。

それが、彼の強い現場主義の根底にあります。

いきなり! ステーキの一時的な成長とその後の苦境は周知の通りですが、本書ではその波も含めて「学びの連続」と捉えています。

つまり、一瀬氏の歩みそのものが、「経営とは、挑戦と反省の連続だ」と教えてくれるのです。

まとめ

『いきなり!ステーキ――常識を突き破る、不滅の経営』は、一瀬邦夫氏の半生と外食業界での挑戦を描いた一冊です。

・常識にとらわれずチャレンジする勇気

・失敗から逃げない真摯さ

・現場と人を信じる経営哲学

これらは、飲食業界に限らず、どのビジネスにも通じる普遍的な価値を持っています。

リーダーとして、経営者として、あるいはビジネスパーソンとして、今の自分を見つめ直したい方におすすめの一冊です。